Pour réaliser pleinement les objectifs d’aménagement, une organisation institutionnelle solide et des partenariats efficaces sont indispensables. Dans cette tribune, Dr Beaugrain Doumongue, Président chez Construire pour demain, démontre comment la planification urbaine a souvent échoué en raison de son décalage avec la réalité de terrain et de son manque de coordination avec les investissements et les ressources. Toutefois, les approches contemporaines, axées sur la participation citoyenne et la bonne gouvernance, sont prometteuses sous réserve des mécanismes qui les valorisent au mieux.

Résoudre la question institutionnelle pour relancer l’aménagement en Afrique

L’aménagement du territoire est l’euphémisme de l’amélioration des conditions de vie des populations en Afrique. Si sa nécessité ne fait pas débat, son efficacité reste conditionnée par la maîtrise des verrous institutionnels qui le diluent.

La frénésie des villes en fait les principaux centres du développement économique. Terreaux de tous les possibles, elles se distinguent des villages par les innombrables opportunités qu’elles offrent en termes d’emplois et de possibilités de réduction de la pauvreté, voire d’ascension sociale.

Le niveau de développement humain est fortement lié au taux d’urbanisation, ce qui suppose que des services soient associés pour répondre aux besoins sans cesse croissants d’une population non moins croissante, précisément lorsque les changements climatiques menacent la planète.

Cela implique une planification territoriale, et des aménagements précis dans un environnement spatial donné, en assurant l’homogénéité du développement économique dans cet espace.

Des écueils historiques

Des déséquilibres existent toutefois entre les zones urbaines et les zones rurales, disparités que l’aménagement devrait pouvoir prendre en compte pour orienter le déploiement des établissements humains et des infrastructures d’une manière judicieuse et profitable pour un développement équilibré.

Voilà pourquoi l’aménagement doit être extrêmement raisonnable et témoin des objectifs clairement définis par la planification. Car l’homme a toujours organisé et aménagé son espace au mieux de ses intérêts et de ses besoins.

Dans les sociétés traditionnelles des États qui constituent aujourd’hui l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) par exemple, l’occupation de l’espace, comme partout ailleurs en Afrique, était guidée par des aspirations et des besoins à satisfaire : sécurité, disponibilité des terres cultivables, présence de gibier, nécessité de mobilité et considérations d’ordre social et commercial.

En Afrique justement, la planification classique par schémas directeurs a souffert des faiblesses intrinsèques qui les prédestinaient à un échec. En effet les plans d’urbanisme ont souvent été conçus sur le continent sur base de données souvent déconnectées de la réalité sur le terrain, des dynamiques politico-économiques et sociales de la ville.

Menée par des bureaucrates, la planification urbaine se résumait à un exercice technocratique proche de la planification économique et qui procédait essentiellement par le zonage et l’occupation des sols sans établir de relation avec la planification des investissements et la mobilisation des ressources.

Au-delà de ceci, les rapports entre l’Etat central et les collectivités locales ont toujours été aussi flous que la question institutionnelle a souvent représenté un handicap dans la gestion de la ville, tant les priorités immédiates semblaient indissociables des objectifs à long terme.

La réforme fondamentale à l’instauration des politiques et cadres juridiques de mise en œuvre correcte de la planification urbaine a également figuré au rang des principaux freins à l’application des schémas directeurs, compte non tenu de la crise de la dette qui a assommé une pratique déjà boiteuse.

Des perspectives balbutiantes

Ramenée au gout du jour au Sommet de la Terre de Rio en 1992 par l’ONU Habitat, la planification est, depuis, regardée comme un outil et un indicateur de bonne gouvernance urbaine.

Centré sur la gouvernance urbaine, le Sommet d’Istanbul (Habitat II, 1996) fera la part belle à la planification urbaine dont de nouveaux cadres de mise en œuvre sont définis. Dorénavant il faudra toujours opérer un processus démocratique mettant à profit la contribution de la société civile et de toutes les parties prenantes dans un processus guidé par les experts en la matière.

Il faudrait ensuite pouvoir penser la ville de manière globale et en intégrant les aspects sociaux et économiques à la protection environnementale et traduire ces visions en plans d’actions concrets et priorisés dont la mise en œuvre devrait être prioritairement dévolue aux autorités locales.

Celles-ci étant plus proches des populations sont les mieux placées pour prendre en charge la planification et la gestion urbaines au niveau local, d’où la nécessité préalable d’une bonne gouvernance et d’une politique urbaine réaliste et clairement appropriée, dans un environnement garantissant la bonne distribution des compétences à l’échelon décentralisé.

Ces approches de la planification, bien qu’adoptées, au moins sur le principe, par la majorité des pays en développement, font face à des difficultés d’ordre institutionnel, financier et de leadership dans la continuité des actions engagées.

Si la planification en Afrique revêt (ou a revêtu) diverses formes (environnementale, territoriale, opérationnelle, plans directeurs ou d’occupation des sols, etc.) elle a toujours impacté la réalité, même quand elle a été vouée à l’échec.

L’aménagement est balbutiant dans de nombreux pays africains, hésitant entre une structure purement verticale de haut en bas et une autre (participative) de bas en haut.

Il n’en demeure toutefois pas moins que sans une organisation institutionnelle forte et des prérogatives clairement définies et dévolues aux différents intervenants et aux partenaires (dont la présence est vitale au succès des opérations d’aménagement notamment pour le financement et le suivi-évaluation) ; il serait impossible d’atteindre les objectifs escomptés.

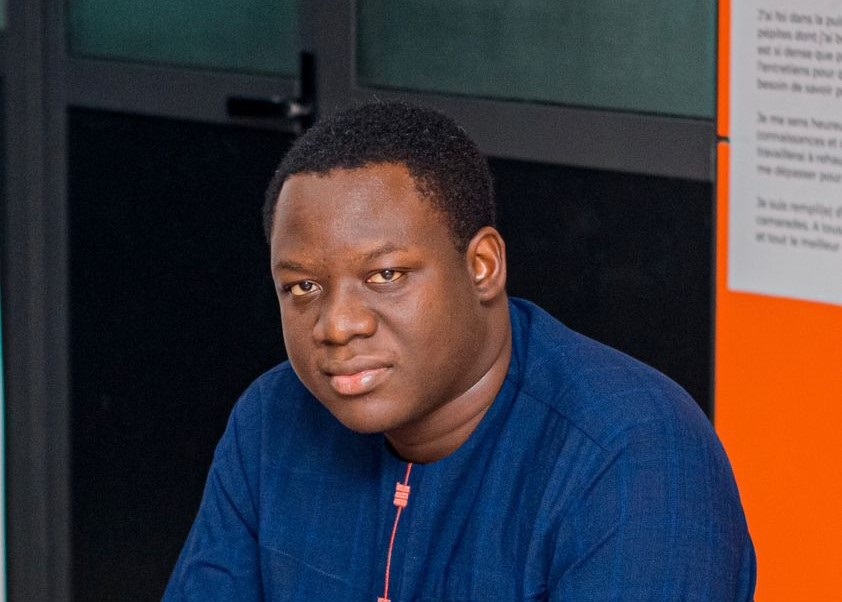

Dr Beaugrain Doumongue

Président chez Construire pour demain

Dr Beaugrain Doumongue est ingénieur civil, physicien du bâtiment et expert en intelligence stratégique. Président de Construire pour demain, il est également fondateur de StratCo et Directeur du développement du Groupe scientifique SIGMA.